3-й механизированный корпус вермахта в боях за Zwiahel.

Состав , тактика и боевые сводки начала июля 1941г.

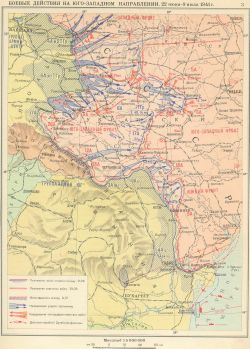

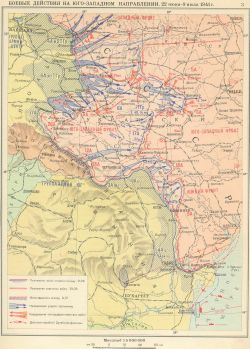

Корпус Макензена наступал на 7-Й (Новоград-Волынский) УР, построенный в 1929-1937 годах.

Перевод боевых сводок Л.Коган

Использованы материалы "От Буга до Кавказа. III танковый корпус в компании против Советской России 1941-1942" Эберхарда Макензена и копии архивных документов.

Обсудить материал статьи можно на форуме

сообщение # 50

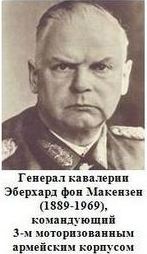

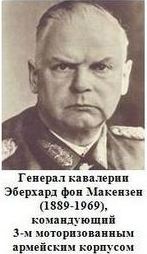

На 22 июня 1941 г. в состав 3-го моторизованного корпуса (III. Armee-Korps (motorisiert)) которым командовал генерал от кавалерии Эберхард фон Макензен входили:

- 13-я танковая дивизия (13. Panzer-Division) - командир генерал-лейтенант Вальтер Дюверт (Walter Duvert) с 25.06.1941 по 30.11.1941;

- 14-я танковая дивизия (14. Panzer-Division) - командир генерал-майор Фридрих Кюн (Friedrich Kuhn) с 22.03.1941 по 01.07.1942;

- 44-я и 298-я пехотные дивизии (44,298. Infanterie-Division);

- 25-я моторизованная дивизия;

- 191-й батальон САУ "Штурмгешюц" (191. Sturmgeschutz Abt.);

- II батарея 60-го дивизиона 100-мм пушек (II./60 10cm Kanonen-Abt. (mot));

- II батарея 63-го дивизиона тяжелых гаубиц (II./63 schwere Feldhaubitzen-Abt. (mot));

- 607,735 и 857-й дивизионы 210-мм мортир (607, 735, 857.21cm Morser-Abt. (mot));

- I батарея 814-го дивизиона 240-мм гаубиц (I./814.24cm Haubitzen-Abt. (mot));

- 731, 800-й дивизионы 15-см пушек (731, 800. 15cm Kanonen-Abt. (mot.));

- 627-й моторизованный саперный батальон (627. Pionier-Btl. (mot));

- 260-й саперный батальон, на лошадях (260. Pionier-Btl. (besp.));

- 109-й и 110-й строительные батальоны (109, 110. Ваu-Btl.);

- 54-й полк реактивных минометов (54. Nebelwerfer-Rgt.(d)(mot));

- 652-й моторизованный батальон истребителей танков (652. Panzerjager Abt. (3.7cm mot));

- 603-й батальон легких зениток (603. leichte Flak Btl.(mot));

Немецкая танковая дивизия 1941 года (общая численность личного состава 13 700 человек) включала в себя:

- танковых полк (около 2600 человек),

- мотопехотную бригаду из двух моторизованных полков по два батальона каждый (около 6000 человек),

- мотоциклетный батальон (1078 человек),

- разведывательный батальон ,

- артиллерийский полк трехдивизионного (вместо двухдивизионного в 1940 году) состава.

Соответственно, на два или три танковых батальона приходилось четыре мотопехотных и один мотоциклетный батальон. Артиллерия танковой дивизии состояла из 24-х 105-мм легких полевых гаубиц leFH18,

12-ти 150-мм тяжелых полевых гаубиц sFH18, 4-х 150-мм тяжелых пехотных орудий sIG-33 (по два в каждом мотопехотном полку), 20-ти 75-мм пехотных

орудий lelG18 и 30-ти 81-мм минометов. Иногда четыре 150-мм тяжелых гаубицы заменяли 105-мм пушками К18, способными поразить любой советский танк до КВ

включительно.

Основной задачей гаубичной артиллерии дивизии было поражение артиллерии противника - в первую очередь, противотанковой. Соответственно проблема противостояния танков со сравнительно тонкой броней и скорострельной 37- 47-мм пушки

решалась ударом по последней тяжелыми снарядами 105-мм и 150-мм гаубиц. Огонь артиллерии подавлял систему противотанковой обороны, а танки уже добивали отдельные уцелевшие под шквалом огня орудия. Собственно противотанковая

артиллерия танковой дивизии Вермахта была представлена сорока восемью орудиями двух типов - 37-мм Pak-35/З6 и 50-мм Рак-38. Последние были новейшим образцом противотанковой артиллерии Вермахта, способным бороться с Т-34 и КВ.

Однако их было еще немного, и основную массу противотанковой артиллерии танковой дивизии Вермахта составляли 37-мм Pak-35/Зб. Помимо собственных средств борьбы с танками противника, дивизия, как правило, располагала

приданными зенитками, формально подчинявшимися Люфтваффе. Как 20-мм и 37-мм автоматические пушки, так и широко известные 88-мм зенитки Flak36 подразделений Люфтваффе широко применялись для борьбы с танками. Помимо

использования по своему прямому назначению (против танков), противотанковые пушки использовались немцами для сопровождения танковой атаки. Орудия занимали статичные позиции на переднем крае и после перехода танков в

атаку вели огонь по проявляющим себя противотанковым орудиям и пулеметам противника. Расчеты противотанковых пушек обладали куда лучшим обзором, чем танкисты в раскачивающемся на ухабах тесном танке, и могли резко повысить

эффективность действий подразделения в целом.

Основной задачей гаубичной артиллерии дивизии было поражение артиллерии противника - в первую очередь, противотанковой. Соответственно проблема противостояния танков со сравнительно тонкой броней и скорострельной 37- 47-мм пушки

решалась ударом по последней тяжелыми снарядами 105-мм и 150-мм гаубиц. Огонь артиллерии подавлял систему противотанковой обороны, а танки уже добивали отдельные уцелевшие под шквалом огня орудия. Собственно противотанковая

артиллерия танковой дивизии Вермахта была представлена сорока восемью орудиями двух типов - 37-мм Pak-35/З6 и 50-мм Рак-38. Последние были новейшим образцом противотанковой артиллерии Вермахта, способным бороться с Т-34 и КВ.

Однако их было еще немного, и основную массу противотанковой артиллерии танковой дивизии Вермахта составляли 37-мм Pak-35/Зб. Помимо собственных средств борьбы с танками противника, дивизия, как правило, располагала

приданными зенитками, формально подчинявшимися Люфтваффе. Как 20-мм и 37-мм автоматические пушки, так и широко известные 88-мм зенитки Flak36 подразделений Люфтваффе широко применялись для борьбы с танками. Помимо

использования по своему прямому назначению (против танков), противотанковые пушки использовались немцами для сопровождения танковой атаки. Орудия занимали статичные позиции на переднем крае и после перехода танков в

атаку вели огонь по проявляющим себя противотанковым орудиям и пулеметам противника. Расчеты противотанковых пушек обладали куда лучшим обзором, чем танкисты в раскачивающемся на ухабах тесном танке, и могли резко повысить

эффективность действий подразделения в целом.

Вместе с тем по некоторым параметрам танковые дивизии 1941 года были еще далеки от идеала. Наиболее острой была нехватка бронетранспортеров для пехоты. Полугусеничные БТР Sd.Kfz.25l, известные также как БТР "Ганомаг",

танковые дивизии Вермахта 1941 года имели в незначительном количестве. В лучшем случае ими оснащалась рота пехотинцев. В случае с корпусом Э. фон Макензена 14-я дивизия корпуса вообще не имела БТРов, все пехотинцы перемещались на

марше в автомашинах, а в бою - на своих двоих. В 13-й танковой дивизии "Ганомаги" были только в 1-й роте 66-го мотопехотного полка.

Не всем свежесформированным соединениям удалось получить "убийцы KB", 10-см корпусные пушки К18. В 1-й танковой группе, которой принадлежал корпус Э. фон Макензена, только одна дивизия - 11-я танковая XXXXVIII моторизованного

корпуса - имела на вооружении орудия этого типа. У остальных, включая обе дивизии корпуса фон Макензена, в артиллерийском полку были только 150-мм тяжелые гаубицы.

Эффективное использование всех компонентов подвижных соединений Вермахта обеспечивалось формированием из их частей так называемых боевых групп (Kampfgruppe). Боевая группа представляла собой временное соединение из частей

различных родов войск, входящих в дивизию. Ядром боевой группы становился танковый или пехотный полк, которому придавались дивизионы артиллерийского полка, батареи противотанкового дивизиона, роты саперного батальона.

Часто боевая группа получала в свое распоряжение средства усиления, приданные дивизии из корпуса. Возглавлял боевую группу командир полка, а в случае танковых частей - командир пехотной бригады или танкового полка.

На выходе получалась. достаточно компактная и подвижная группа, сочетавшая в себе все огневые средства дивизии и корпусные средства усиления от 88-мм зениток до 240-мм мортир включительно. Тем самым автоматически решался

вопрос взаимодействия войск, распоряжения артиллеристам и саперам отдавал сам командир боевой группы, без подачи заявок командиру дивизии или корпуса.

Еще одним характерным приемом действий германских войск является использование разведывательного батальона танковых и пехотных соединений в качестве самостоятельной моторизованной части. Помимо основных функций "глаз" дивизии,

разведывательному батальону ставились задачи по захвату и удержанию тех или иных объектов. Это было характерно также для пехотных соединений, большая часть солдат которых двигалась пешком, а разведчики и

истребительно-противотанковый батальон имели броневики и автотранспорт. Однако в сравнении с тремя бронеавтомобилями разведбата пехотной дивизии разведчики танковой дивизии обладали куда большими возможностями.

Штатная численность разведывательного батальона немецкой танковой дивизии составляла 407 человек, что примерно соответствовало батальону пехоты. Вооружение разведывательного отряда составляли двадцать пять бронеавтомобилей,

три 37-мм противотанковых пушки, одиннадцать противотанковых ружей, два 75-мм легких пехотных орудия. Бронеавтомобили распределялись следующим образом. Один Sd.Kfz 247 (командирский бронеавтомобиль без вооружения) - в штабе

роты бронеавтомобилей батальона. Один Sd.Kfz 263 (вось-миколесный бронеавтомобиль с одним 7,92-мм пулеметом и мощной радиостанцией) и четыре Sd.Krz 223 (четырехколесный бронеавтомобиль с 7,92-мм пулеметом и радиостанцией

среднего радиуса действия) - во взводе связи роты. Три Sd.Kfz 231 (восьмиколесный БА с 20-мм пушкой), три Sd.Kfe 232 (восьмиколесный БА с 20-мм пушкой) находились в первом (тяжелом) взводе роты бронеавтомобилей. Наконец,

четыре Sd.Kfz 222 (четырехколесный БА с 20-мм пушкой) и десять Sd.Kfz 221 (четырехколесный БА с 7,92-мм пулеметом) распределялись по второму и третьему (легким) взводам роты бронеавтомобилей разведывательного батальона

Как четырехколесные, так и восьмиколесные бронеавтомобили были полноприводными и обладали неплохой проходимостью, что позволяло их использовать не только на шоссе, В целом paзведывательный батальон был сильным и способным к

самостоятельным действиям подразделением танковой дивизии; своего рода готовой боевой группой. Именно бронеавтомобили 13-й танковой дивизии корпуса фон Макензена первыми вышли к предместьям Киева в июле 1941 года.

Одна из бронемашин Sd.Kfz231 дивизии стала трофеем защитников города.

Еще одним компонентом организационной структуры танковой дивизии, своего рода легкой кавалерией нового времени, были мотоциклисты. Помимо мотоциклов на разных уровнях соединения в качестве связной машины, в дивизии был

мотоциклетный батальон. Батальон насчитывал 1078 человек личного состава, девять противотанковых ружей, пятьдесят восемь ручных пулеметов, четырнадцать станковых пулеметов, девять 50-мм и шесть 81-мм минометов, три 37-мм

противотанковых и два 75-мм легких пехотных орудия. Транспортные средства батальона включали 137 автомашин, 196 мотоциклов с коляской и 71 - без коляски. По сути своей это был мотострелковый батальон на мотоциклах То есть

вместо грузовиков в мотоциклетном батальоне пехотинцы усаживались на мотоциклы и в общем случае вели бой в пешем порядке, используя мотоциклы лишь как транспорт. Соответственно каждое отделение пехоты из девяти человек

перевозилось на трех мотоциклах с коляской и вооружалось одним ручным пулеметом, шестью карабинами и одним пистолетом-пулеметом (у командира отделения).

Для чего же городили этот огород, воспроизводя структур мотопехотной роты в облегченном варианте и на транспортном средстве сомнительной проходимости? Делалось это во имя скорости мотоциклов, превышающей таковую у колонны

грузовиков. Это позволяло в определенных условиях (прорыв фронта и отсутствие какое-то время организованного сопротивления в тылу) выбрасывать вперед мотоциклетный батальон и захватывать с его помощью переправы и узлы

коммуникаций.

В условиях маневренной войны, когда идет гонка за захват и удержание того или иного важного пункта, выдвижение мотоциклистов могло сыграть важную роль - например, захват города или переправы до выхода к нему с целью занятия

обороны оперативных резервов противника. Последние будут вынуждены вместо копания окопов и ожидания атаки танковой дивизии вести невыгодный для себя наступательный бой с тысячью пехотинцев с тяжелым оружием. Также мотоциклисты

были частым источником паники в тылу противника, способствуя принятию неверных решений и напрасным маневрам резервами.

Видно целую массу подразделений, напрямую не связанных с танками. Если подсчитать только танки, то корпус фон Макензена покажется лилипутом. На 22 июня 1941 года в 14-й танковой дивизии было 45 танков Pz.II,

15 танков PzJII с 37-мм пушкой, 56 танков Pz.III с 50-мм пушкой, 20 танков Pz.IV и 11 вооруженных только пулеметами командирских танков. Позднее к 14-й танковой дивизии присоединилась

13-я танковая дивизия. Ее танковый парк также не поражал, воображение. На 22 июня в составе дивизии насчитывалось 45 танков Pz.II, 27 танков Pz.III с 37-мм пушкой, 44 танка Pz.III с 50-мм пушкой, 20 танков Pz.IV и 13

командирских машин (Jentz Т. Op. tit P. 192.).

Казалось бы, эту весьма немногочисленную группу танков можно остановить без особого труда. Но реально за спиной у этих танков стояла крупная масса артиллерии до 240-мм калибра включительно, множество пехотинцев, противотанковых

орудий, пулеметов и минометов. После прорыва фронта все это устремлялось за тремя сотнями танков в глубь вражеской обороны, сокрушая резервы и отбивая контратаки механизированных корпусов.

Вся дивизионная артиллерия нарезалась на части и придавалась вышеупомянутым боевым группам. Вот как выглядела боевая группа 14-й танковой дивизии 3-го моторизованного корпуса Э. фон Макензена в боях у Луцка 28 июня 1941 года.

Называлась она по имени командира - "кампфгруппой Штемпеля" (застрелился в 1943г. под Сталинградом - прим. сайта), состояла же из 108-го мотопехотного полка собственно 14-й танковой дивизии (без 2-го дивизиона), штаба 4-го артиллерийского полка дивизии с 3-м дивизионом

4-го артполка (без 1-й батареи), 1-й батареи 4-го артполка, 1-й батареи 607-го мортирного дивизиона (приданная из корпуса часть, 210-мм мортиры), 1-й батареи 60-го артиллерийского дивизиона (приданная корпусная часть,

100-мм пушки К18), 1-й роты 4-го батальона истребителей танков из 14-й танковой дивизии, 36-го танкового полка 14-й танковой дивизии (без 1-й усиленной роты) со 2-й ротой 13-го моторизованного саперного батальона,

части моторизованного батальона связи и 2-го взвода 4-й саперной роты 14-й танковой дивизии. Таким образом, даже на тактическом уровне, при ведении боя лишь частью дивизии, она могла использовать мощные и подвижные

средства борьбы корпусного звена.

Вся дивизионная артиллерия нарезалась на части и придавалась вышеупомянутым боевым группам. Вот как выглядела боевая группа 14-й танковой дивизии 3-го моторизованного корпуса Э. фон Макензена в боях у Луцка 28 июня 1941 года.

Называлась она по имени командира - "кампфгруппой Штемпеля" (застрелился в 1943г. под Сталинградом - прим. сайта), состояла же из 108-го мотопехотного полка собственно 14-й танковой дивизии (без 2-го дивизиона), штаба 4-го артиллерийского полка дивизии с 3-м дивизионом

4-го артполка (без 1-й батареи), 1-й батареи 4-го артполка, 1-й батареи 607-го мортирного дивизиона (приданная из корпуса часть, 210-мм мортиры), 1-й батареи 60-го артиллерийского дивизиона (приданная корпусная часть,

100-мм пушки К18), 1-й роты 4-го батальона истребителей танков из 14-й танковой дивизии, 36-го танкового полка 14-й танковой дивизии (без 1-й усиленной роты) со 2-й ротой 13-го моторизованного саперного батальона,

части моторизованного батальона связи и 2-го взвода 4-й саперной роты 14-й танковой дивизии. Таким образом, даже на тактическом уровне, при ведении боя лишь частью дивизии, она могла использовать мощные и подвижные

средства борьбы корпусного звена.

Помимо артиллерии общего назначения, корпусу придавались отдельные противотанковые батальоны. Они комплектовались как самоходными орудиями, так и буксируемыми автомашинами 37-мм пушками Рак 35/36. Корпусу Э. фон Макензена

придавался 652-й моторизованный батальон истребителей танков. Штатная численность батальона составляла 36 орудий.

Еще одним специфическим видом артиллерии корпусного уровня были отдельные батальоны САУ "Штурмгешютц". Эти САУ выполняли у немцев те же функции, что и танки непосредственной поддержки пехоты у союзников. Корпусу Э. фон Макензена

был придан один такой батальон, 191-й. По штату от 18 апреля 1941 года батальон "Штурмгешюцев" разбивался на три роты (батареи). Каждая батарея, в свою очередь, состояла из трех взводов - по две САУ StuGIII и по одному

бронированному транспортировщику боеприпасов Sd.Kfe.252 в каждом. Кроме того, одна машина была в составе штаба батареи. Итого штатная численность батальона составляла 21 САУ. Приземистые, хорошо бронированные самоходки

были сильным противником. Они могли сбивать огневые точки, мешающие продвижению пехоты, подбираться вплотную к амбразурам ДОТов, бороться с танками. Как правило, батальон "Штурмгешюцев", придававшийся армейскому

корпусу , внутри корпуса распределялся между дивизиями - в среднем по батарее на дивизию, действующую в первом эшелоне.

Разумеется, у созданного немцами инструмента были свои недостатки. Необходимость везти за танками топливо, боеприпасы, пехоту, ремонтные средства привела к включению вего штат множества грузовых и специальных автомашин.

Это привязывало механизированные соединения Вермахта к крупным автомагистралям. В большинстве крупных и успешные операций у ударов моторизованных и танковых корпусов имелись оси, опирающиеся на то или иное шоссе. Немцы называли

такие шоссе "Panzerstrasse" - "танковая дорога" или, на авиационный манер, "Rollbann" (рулежная дорожка) , способную выдержать передвижение по ней танков и другой тяжелой боевой техники, танковых и моторизованных дивизий - то

есть дорогу с достаточно прочным покрытием и соответствующей грузоподъёмностью мостов на ней. На этих дорогах запрещалось перемещение гужевого транспорта и маршевых колонн пехоты. Они резервировались только

для передвижения транспорта моторизованных соединений.

Тактически предполагались объединения под управлением моторизованного корпуса танковых, моторизованных и пехотных дивизий. При кажущейся нелепости сочетания под одним командованием "коня и трепетной лани" в лице моторизованных

и насыщенных лошадями пехотных дивизии в этом был вполне простой и очевидный смысл. Движение моторизованного корпуса происходило пошагово. Сначала все дивизии корпуса вставали плечом к плечу, максимально суживая фронт каждого

соединения. Атака крупной массой на узких участках приводила к прорыву. После прорыва фронта вперед продвигались танковые дивизии, захватывали тот или иной рубеж или плацдарм и занимали там оборону. Тем временем за

танковыми дивизиями пешим порядком двигалась пехота, занимая позиции на флангах, тем самым защищая корпус от фланговых ударов обороняющегося.

Под танковые контратаки подставлялись более прочные и менее ценные пехотные дивизии. Продвижение последних происходило по проселочным дорогам, параллельным "панцерштрассе", являющейся осью наступления. После того как пехота

подходила достаточно близко, танковые и моторизованные дивизии продолжали продвижение вперед. Часто упоминается смена танковых дивизий пехотой, с целью высвобождения

подвижных соединений для дальнейших прорывов.

Теперь необходимо сказать несколько слов о том, как все эти приемы использовались на практике. Большую часть кампании 1941 года III моторизованный корпус Э. фон Макензена находился на левом фланге немецкого наступления и был

вынужден отражать многочисленные контратаки советских войск. Наиболее примечательной его акцией на этом поприще был прорыв к Киеву и удержание Житомирского шоссе до подхода пехоты. После прорыва фронта перед немецкими танкистами

часто оказывалась пустота, в которой можно было двигаться совершенно беспрепятственно. Но в данной ситуации сдерживающим фактором была необходимость защиты флангов до подхода своей пехоты. Нормальным отрывом от пехоты считались

30- 50 км. Отрыв на 50-70 км, как правило, (на восточном фронте) приводил к трудностям в снабжении вследствие перехвата коммуникаций. Полоса 30-50 км была, в общем-то, максимальным фронтом, который был способен удержать

моторизованный корпус. При этом в условиях растянутого фронта сплошная линия траншей не создавалась, оборона строилась на базе нескольких опорных пунктов с круговой обороной, пространство между которыми простреливалось

из пулеметов и орудий.

Вообще нужно сказать, что возможность ведения боя в условиях окружения считалась специфической особенностью боевого применения танковых войск. В условиях глубоких прорывов неизбежно складывалась угроза тылу боевых групп дивизий

со стороны обойденных, но не потерявших боеспособность частей противника. Поэтому одним из приемов ведения операций был так называемый "Еж" (Igel), когда боевая группа танковой дивизии организовывала круговую оборону занятого

населенного пункта, узла дорог или плацдарма.

Второй типичный вариант боевого использования танковых соединений Вермахта - удержание внутреннего фронта окружения. В 1941 году такую задачу корпусу Э. фон Макензена пришлось выполнить только один раз - в октябре под

Мелитополем. В общем же случае это была типичная для немецких танковых войск задача. Прорвавшись в глубину обороны, танковые корпуса занимали оборону фронтом к окруженным Как правило, для этого использовались водные рубежи,

позволявшие эффективно обороняться на широком фронте. Для окружения 3-й и 10-й армий Западного фронта в июне 1941 года в Белоруссии таким рубежом стала река Зельвянка. Под Уманью, где в начале августа 1941 года были окружены

6-я и 12-я армии, немецкая 11-я танковая дивизия преградила советским войскам путь на восток обороной на реке Синюхе.

Второй типичный вариант боевого использования танковых соединений Вермахта - удержание внутреннего фронта окружения. В 1941 году такую задачу корпусу Э. фон Макензена пришлось выполнить только один раз - в октябре под

Мелитополем. В общем же случае это была типичная для немецких танковых войск задача. Прорвавшись в глубину обороны, танковые корпуса занимали оборону фронтом к окруженным Как правило, для этого использовались водные рубежи,

позволявшие эффективно обороняться на широком фронте. Для окружения 3-й и 10-й армий Западного фронта в июне 1941 года в Белоруссии таким рубежом стала река Зельвянка. Под Уманью, где в начале августа 1941 года были окружены

6-я и 12-я армии, немецкая 11-я танковая дивизия преградила советским войскам путь на восток обороной на реке Синюхе.

Уже в 20 км западнее Новоград-Волынского для 14-й танковой дивизии началась упорная борьба за глубоко эшелонированную "Линию Сталина". Здесь пришлось уничтожать первые выдвинутые вперед ДОТы. А тем временем 13-я танковая дивизия с

неслыханной энергией ее командиров и солдат неожиданно преодолела все трудности пути и уже 6 июля стояла в готовности к прорыву через "линию Сталина" у Гульска.

День спустя в борьбе с ДОТами был взят Гульск с одновременным форсированием реки и созданием плацдарма. 8 июля части 13-й танковой дивизии уже достигли "танковой дороги" восточнее укреплений. Иначе было у 14-й танковой дивизии!

Ей пришлось брать быка за рога. Но в пятидневных тяжелых боях укрепленный город и река были пройдены преодолевшей эту ситуацию танковой дивизией. Таким образом здесь, как и южнее города Новоград-Волынский, где 25-я мотопехотная

дивизия успешно присоединилась к наступлению между двумя танковыми дивизиями, "линия Сталина" была прорвана.

Штаб III (моторизованного) армейского корпуса, отделение Iа

Поступления от 1.7. - 12.7 включительно

II.

Приложение Е

112-286

17264

14-я танковая дивизия

Командный пункт дивизии, 5. 7. 1941

отделение Iа

Суточная сводка 5. 7. 41

а) Дивизии поставлена задача по возможности взять внезапным ударом Корец и создать плацдарм в районе Пищова, последний прикрыть с севера и северо-востока. Туда же выступила группа Штемпеля (108-й стрелковый полк,

усиленный отрядом танкового полка, 4-м истребительно-противотанковым дивизионом /без дополнительных сил/, 4-м артиллерийским моторизованным полком /без 1-го дивизиона и 7-й батареи/, одной ротой 13-го танкового мотосаперного батальона).

3 ч. 00 мин. – начиная с отметки 223,8 . Преодолена защищенная просёлочная дорога между Бабиным и Головницей. Остававшиеся там ещё вечером 4.07. лёгкие и тяжёлые батареи противника были отведены ночью.

7 ч. 00 мин. – передовым частям при поддержке танков удалось проникнуть в Корец.

9 ч. 04 мин. – поступил приказ командира корпуса: «продвигаться как можно дальше на Звягель».

Поскольку группа 103-го стрелкового полка, находившаяся к югу от «танковой дороги», увязла из-за распутицы после дождей, в распоряжении дивизии была только левая боевая группа.

Возле Дидовичей воздушной разведкой обнаружено 20 вражеских танков, из которых 5 были уничтожены во время боя за Корец и 15 – в Пищове.

Начиная с полудня – наступление 1-го батальона 108-го стрелкового полка вместе с танковым отрядом на линию укреплений в районе Дидовичей. К 18 ч. 20 мин. завоёвана восточная окраина, на севере взяты 2 пустых ДОТа и на

юге 2 ДОТа с личным составом.

Дивизия подтягивается в район Корысти.

в) к 18 ч. 20 мин., восточная окраина Дидовичей – батальон ещё ведёт бой.

с) усиленный 103-й стрелковый полк: Бабин – Забарские, 36-й танковый полк, 64-й мотоциклетно-стрелковый батальон и 4-й истребительно-противотанковый дивизион: восточная окраина Корца.

f) продвижение с боями на Звягель.

h) 4.07. и утром 5.07. в полосе дивизии было абсолютное превосходство русской авиации. Несмотря на густой облачный покров, происходили непрерывные воздушные налёты с задействием бортового вооружения.

Несмотря на рассредоточение и маскировку, потери дивизии были очень большими: 23 убитых, 70 раненых (часть из них – тяжело).

В донесении отсутствуют сведения о 108-м стрелковом полке.

За командование дивизии: начальник оперативного отделения (1а) штаба дивизии

(подпись)

----------------------------------------

14-я танковая дивизия

Командный пункт дивизии, 6. 7. 1941

отделение Iа

Суточная сводка 6. 7. 41

а) Вечером 5.7.41 дивизии удалось взломать позиции в районе Дидовичей.

Ранним утром установлена связь с 299-й пехотной дивизией (разведотряд в районе Гвоздова) и 44-й пехотной дивизией (передовой отряд в районе Морозовки и Кобылья).

В 8.00 выступил авангард дивизии и смог без большого сопротивления захватить плацдарм. Около 12.00 передовые отряды достигли линии ДОТов в 2-х км к западу от Звягеля, которая была хорошо укреплена, прежде всего артиллерией.

Атака на сильно укреплённую позицию остановилась. По обе стороны «танковой дороги» интенсивный огонь вела артиллерия.

С помощью артиллерии, противотанковых орудий и пулеметов противник обороняет давно выстроенную позицию из бетонных ДОТов, которая тянется полукругом у западной окраины Звягеля. Проводится разведка отдельных боевых сооружений.

Результаты первой разведки: два проволочных заграждения глубиной рва 3 м, с промежутком 100 м, между ними противотанковые рвы. В 200-300 м за вторым заграждением расположены ДОТы имеющие пересекающиеся сектора обстрела.

Пока не установлено имеется ли за первой ещё одна линия бункеров, т.к. противник применяет против каждой в отдельности цели противотанковое орудия и даже артиллерию.

По оперативной воздушной разведке, массы красноармейцев отступает на восток, оставляя очень большие силы в бункерной линии.

В полосе 14 танковой дивизии не вернулся один самолёт-разведчик 5-й эскадрильи, вылетевший на утреннюю разведку. Вокруг Звягеля сильная противовоздушная оборона всех калибров, которая смыкается с мощной наземной обороной.

По свидетельствам местных жителей, в Звягеле имеются мощные подземные сооружения, а восточная окраина сейчас сильно защищена.

В полосе 108-го стрелкового полка звено истребителей уничтожило наблюдательный пункт в деревянной башне и вывело из строя один ДОТ, заставило зенитную батарею сменить позицию. Прямым попаданием выведены из строя противотанковое

штурмовое орудие и тяжёлая полевая гаубица. В результате обстрела противотанковых орудий выведена из строя бронемашина артиллерийской разведки (Panzerbeobachtungswagen) 4-го артиллерийского полка.

в) 103-й стрелковый полк (справа): чуть восточнее новой железной дороги юго-западнее Звягеля, 108-й стрелковый полк (слева): восточный край леса (2 км западнее Звягеля) – 200 [м] западнее железнодорожной линии к югу от

«танковой дороги» - мост через дорогу 1,3 км западнее Звягеля – „g” из Nowograd (карта масшаба 1:100 000).

с) восточная окраина Корца: 36-й танковый полк (без 1-й усиленной роты), 4-й истребительно-противотанковый дивизион /без дополнительных сил/; Поддубцы: 40-й артиллерийский полк, 64-й мотоциклетно-стрелковый батальон: Дидовичи

(прикрытие на север).

е) 1-я рота 36-го танкового полка сейчас не в полной боеготовности. Представленные в полуденной сводке данные стали ещё более неблагоприятными, т.к. последняя не учитывала вышедшую из строя технику, которую

войска могут отремонтировать примерно в течение 3 дней.

f) 4 ч. 30 мин. продолжение наступления на линию ДОТов к западу от Звягеля.

h) Когда над районом расположения дивизии нет собственных истребителей, происходят сильные воздушные налёты противника с атаками на бреющем полёте и использованием бортового вооружения. Необходимо усиление

истребительного прикрытия.

За командование дивизии: начальник оперативного отделения (1а) штаба дивизии

(подпись)

20 ч. 00 мин. по телефону раньше на 0х5, таким же образом сводка о потерях за 5.7.41.

----------------------------------------

Командиру 22 авиаразведгруппы

6.7.1941

4-я эскадрилья 22-й разведгруппы сообщает:

04.30 на дороге из Звягеля на Андреевичи (24 км северо-восточнее Звягеля) 10 автомобилей возле железнодорожного переезда, в 6 км юго-западнее Андреевичей, едут в северо-восточном направлении.

04.32 на дороге Житомир-Звягель колонна на марше в юго-восточном направлении. Начало – в 33 км юго-восточнее Звягеля, конец – в 12 км юго-восточнее Звягеля.

04.35 на дороге Эмильчино - Андреевичи в направлении Пулина нет движения.

04.37 на дороге Пулин-Соколов (33 км северо-восточнее Звягеля) и развилке дорог в 12 км юго-восточнее Звягеля одиночные передвижения транспорта в обоих направления.

Командир эскадрильи

(подпись)

----------------------------------------

14-я танковая дивизия

Командный пункт дивизии, 7.7.1941

отделение Iа

Суточная сводка 7.7.41

(преждпо телефонуе: 19 ч. 30 мин.)

а) Дивизии поставлена задача продолжить атаку на укрепления возле Звягеля и по возможности преследовать противника. В 4 ч. 30 мин. дивизия выступила и вначале успешно продвигалась, т.к. пространство было очищено.

Артиллерией дивизии был подавлен огонь 5 вражеских батарей.

Когда приблизились к линии ДОТов, кроме пулеметного огня как и накануне, противник открыл интенсивный артиллерийский огонь, который также велся и вдоль «танковой дороги» до Пилиповичей.

Обещанная со стороны авиации поддержка воздушными налётами на Звягель была осуществлена лишь наполовину, так что ожидаемого облегчения не наступило. Войска не были уведомлены об отсутствии воздушного налёта в 14.00.

В 15 ч. 15 мин. широким фронтом пошли в наступление стрелковые батальоны. Красные снова подпустили батальоны близко к своим оборонительным рубежам, после чего открыли такой сильный огонь, которого в этой войне ещё не наблюдалось.

Несмотря на это, батальоны продолжали наступать и в ожесточённой битве почти достигли западной и юго-западной окраины Звягеля.

Особенно интенсивно артиллерия обстреливала часами «танковую дорогу» в районе Пилиповичей.

1 тяжёлая полевая гаубица из-за выгоревшего снаряда вышла из строя

1 командир батальона погиб, 1 командир батальона ранен, 1 командир роты ранен, 1 офицер роты погиб, 1 офицер батареи погиб.

64-й мотоциклетно-стрелковый батальон переведён к колонии Маковицы для прикрытия северного фланга.

Дивизия пытается в ожесточённой борьбе взять город в свои руки и по возможности захватить мост.

в) к западу от Звягеля ещё идут бои.

с) 36-й танковый полк (без 1-й роты) вместе с частями 4-го истребительно-противотанкового дивизиона и 1-й ротой 13-го мотосапёрного батальона в лесу восточнее Дидовичей.

1-я рота 36-й танкового полка: северная окраина Пищова

Хвост войск тыла: Корец

е) ещё неясно, т.к. усиленная стрелковая бригада продолжает вести бой.

f) приказа по корпусу ещё нет.

h) Когда над районом расположения дивизии не было своих истребителей, происходили сильные воздушные налёты на пердовые части дивизии в районе Корца. Необходимо дальнейшее истребительное прикрытие и подвоз зениток.

Дополнение к суточной сводке 6.7.:

во время выполнения задания по прикрытию с юга возле Яруня были уничтожены 4 вражеские бронированные машины.

За командование дивизии: начальник оперативного отделения (1а) штаба дивизии

(подпись)

----------------------------------------

14-я танковая дивизия

Командный пункт дивизии, 8.7.1941

отделение Iа

Суточная сводка 8.7.1941

а) Дивизия получила приказ 8.7. окопаться возле Звягеля, но после обнаружения, что враг оставляет позиции и из-за улучшения обстановки в связи с обходом противника 25-й мотопехотной дивизией, начала преследовать противника.

На основе наблюдений 2-й роты 108-го стрелкового полка ночью было сообщено о взрывах. Предполагаем, что подорван мост. Кроме того, по свидетельствам местных жителей, в районе реки заложены мины (до сих пор подтверждения не получено).

Артиллерийский огонь и огонь пехоты ночью ослаб. На рассвете артиллерийский огонь с обеих сторон вновь возобновился. В бою были взяты другие ДОТы, часть которых была оснащена противотанковыми пушками и другими орудиями.

Центр фронта около полудня достиг западной окраины Звягеля у «танковой дороги». Вражеская артиллерия продолжала стрелять по каждой движущеся цели, особенно по транспортным средствам. Южная окраина Звягеля была ещё занята

стрелками, снайперами-«кукушками» и партизанами.

Уничтожение с помощью противотанковой пушки бронеколпака чуть севернее дороги освободило доступ в город. Одна офицерская разведгруппа добралась до моста.

В 15 ч. 25 мин. генерал Штемпель с частями 108-го стрелкового полка проник в город. Одиночный рассеянный огонь артиллерии, никакого сопротивления пехоты.

Результаты внимательного обследования моста сапёрами следующие: мост длиной 300 м, 3 пролёта, крутой берег - сильно разрушен.

На восточном берегу казармы и ДОТы, а также полевые позиции. Видны отдельные посты. С восточного берега незначительный пулемётный и ружейный огонь.

По показаниям пленных, в Звягеле находился так называемый «сборный батальон». Два дня назад из Житомира сюда доставили 2 батальона и 10 орудий.

Идёт планомерная зачистка и захват Звягеля.

в) Звягель, линия уточняется и будет сообщена позже.

с) 36-й танковый полк в Пищове и в лесу восточнее Дидовичей. 40-й танковый разведбат в Середне.

f) приказа по корпусу ещё нет.

h) Около 11.00 и 17.00 воздушный налёт на район Пилиповичи. По-прежнему Необходимо истребительное прикрытие.

За командование дивизии: начальник оперативного отделения (1а) штаба дивизии

(подпись)

----------------------------------------

14-я танковая дивизия

Командный пункт дивизии, 10.7.1941

отделение Iа

Суточная сводка 9.7.1941

а) Дивизии поставлена задача провести зачистку Звягеля до ее смены 44-й пехотной дивизией.

В битве за Звягель особенно отличились:

Лейтенат сапёрных войск фон Платов без потерь в своей штурмовой группе взял 10 ДОТов, в т.ч. 3 артиллерийских ДОТа с орудиями калибра 15-см.

Лейтенант Брёзе взял 6 ДОТов.

Лейтенант Шмидт-Аккерманн (4-й истребительно-противотанковый дивизион) уничтожил один ДОТ с бронеколпаком и 8 других, оснащённых пулемётами и пушками.

4-й артиллерийский (мотострелковый) полк, 36-й танковый полк, 64-й мотоциклетно-стрелковый батальон, 40-й танковый разведбат,

4-й истребительно-противотанковый дивизион и 1-я рота 13-го мотосаперного батальона после полудня готовы к маршу.

В 16 ч. 50 мин. поступил приказ об оперативном преследовании противника. Из-за неясной ситуации с переправой и проблемы со слишком слабым 10-тонным мостом марш начался лишь около 20.00. Около 23.00 разведбат в Брониках

подтянулся к 13-й танковой дивизии.

в) 20.00: восточная окраина Звягеля.

с) стрелковая бригада на западной окраине Звягеля.

d) на марше в передних рядах.

f) преследование в сторону Житомира вслед за 13-й танковой дивизией.

g) Взятие танковой дивизией хорошо оснащённых ДОТов перед Звягелем и самого Звягеля.

h) Враг использует любой пробел в истребительном прикрытии и зенитной защите для мощнейших воздушных налётов всех калибров.

За командование дивизии: начальник оперативного отделения (1а) штаба дивизии

(подпись)

Основной задачей гаубичной артиллерии дивизии было поражение артиллерии противника - в первую очередь, противотанковой. Соответственно проблема противостояния танков со сравнительно тонкой броней и скорострельной 37- 47-мм пушки

решалась ударом по последней тяжелыми снарядами 105-мм и 150-мм гаубиц. Огонь артиллерии подавлял систему противотанковой обороны, а танки уже добивали отдельные уцелевшие под шквалом огня орудия. Собственно противотанковая

артиллерия танковой дивизии Вермахта была представлена сорока восемью орудиями двух типов - 37-мм Pak-35/З6 и 50-мм Рак-38. Последние были новейшим образцом противотанковой артиллерии Вермахта, способным бороться с Т-34 и КВ.

Однако их было еще немного, и основную массу противотанковой артиллерии танковой дивизии Вермахта составляли 37-мм Pak-35/Зб. Помимо собственных средств борьбы с танками противника, дивизия, как правило, располагала

приданными зенитками, формально подчинявшимися Люфтваффе. Как 20-мм и 37-мм автоматические пушки, так и широко известные 88-мм зенитки Flak36 подразделений Люфтваффе широко применялись для борьбы с танками. Помимо

использования по своему прямому назначению (против танков), противотанковые пушки использовались немцами для сопровождения танковой атаки. Орудия занимали статичные позиции на переднем крае и после перехода танков в

атаку вели огонь по проявляющим себя противотанковым орудиям и пулеметам противника. Расчеты противотанковых пушек обладали куда лучшим обзором, чем танкисты в раскачивающемся на ухабах тесном танке, и могли резко повысить

эффективность действий подразделения в целом.

Основной задачей гаубичной артиллерии дивизии было поражение артиллерии противника - в первую очередь, противотанковой. Соответственно проблема противостояния танков со сравнительно тонкой броней и скорострельной 37- 47-мм пушки

решалась ударом по последней тяжелыми снарядами 105-мм и 150-мм гаубиц. Огонь артиллерии подавлял систему противотанковой обороны, а танки уже добивали отдельные уцелевшие под шквалом огня орудия. Собственно противотанковая

артиллерия танковой дивизии Вермахта была представлена сорока восемью орудиями двух типов - 37-мм Pak-35/З6 и 50-мм Рак-38. Последние были новейшим образцом противотанковой артиллерии Вермахта, способным бороться с Т-34 и КВ.

Однако их было еще немного, и основную массу противотанковой артиллерии танковой дивизии Вермахта составляли 37-мм Pak-35/Зб. Помимо собственных средств борьбы с танками противника, дивизия, как правило, располагала

приданными зенитками, формально подчинявшимися Люфтваффе. Как 20-мм и 37-мм автоматические пушки, так и широко известные 88-мм зенитки Flak36 подразделений Люфтваффе широко применялись для борьбы с танками. Помимо

использования по своему прямому назначению (против танков), противотанковые пушки использовались немцами для сопровождения танковой атаки. Орудия занимали статичные позиции на переднем крае и после перехода танков в

атаку вели огонь по проявляющим себя противотанковым орудиям и пулеметам противника. Расчеты противотанковых пушек обладали куда лучшим обзором, чем танкисты в раскачивающемся на ухабах тесном танке, и могли резко повысить

эффективность действий подразделения в целом.

Вся дивизионная артиллерия нарезалась на части и придавалась вышеупомянутым боевым группам. Вот как выглядела боевая группа 14-й танковой дивизии 3-го моторизованного корпуса Э. фон Макензена в боях у Луцка 28 июня 1941 года.

Называлась она по имени командира - "

Вся дивизионная артиллерия нарезалась на части и придавалась вышеупомянутым боевым группам. Вот как выглядела боевая группа 14-й танковой дивизии 3-го моторизованного корпуса Э. фон Макензена в боях у Луцка 28 июня 1941 года.

Называлась она по имени командира - "